|

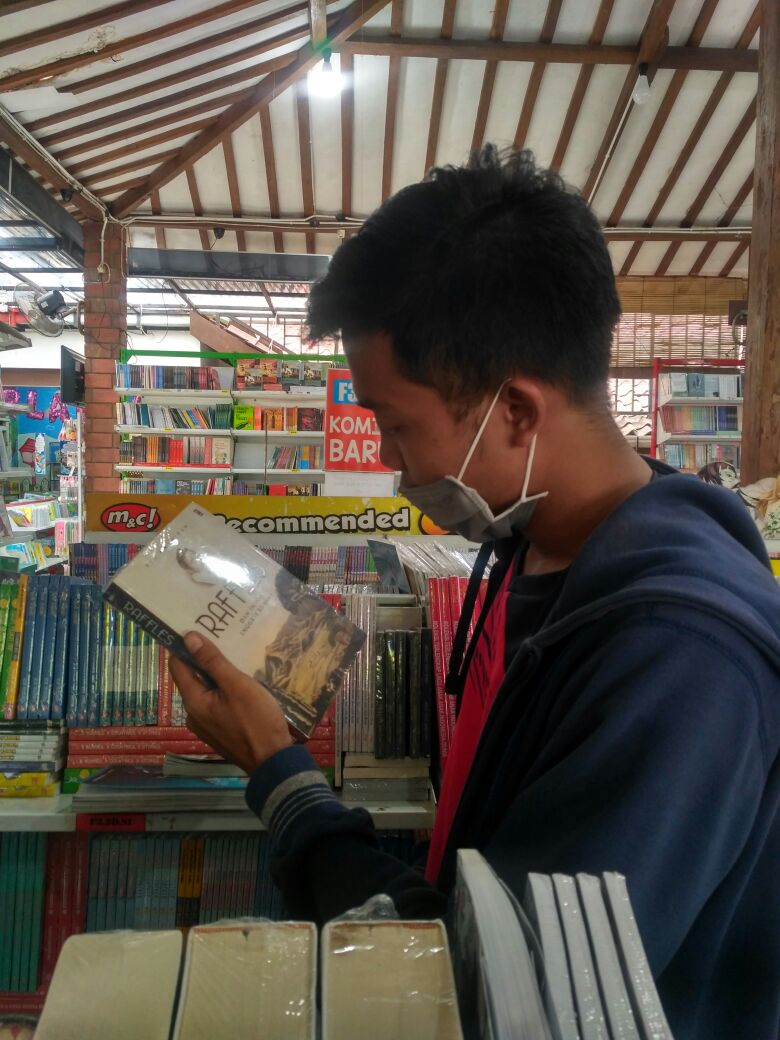

| Sumber Gambar: rujakemas.com |

Di negeri yang kaya raya ini, seorang penulis ternyata hanya merdeka soal kemahakaryaan, tetapi terjajah dalam diri untuk menebarkan gagasan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Penulis merdeka soal ide, soal gagasan, tetapi miskin dalam materi, hidup kelaparan di tengah lumbung padi. Sehingga ada anggapan kolektif yang semi memojokkan penulis; pekerjaan menulis dianggap tidak akan mendatangkan kekayaan. Mereka yang terus melanjutkan hobi menulisnya hanyalah orang-orang pilihan yang sengaja diturunkan Tuhan ke bumi pertiwi. Ia adalah manusia yang betul-betul ingin mengabdikan diri sebagai penyumbang gagasan untuk negerinya semata, bukan jadi pengusaha yang ingin kaya selama-lamanya.

Menurut esais Anindita S Thayf, Ada dua golongan penulis. Pertama, penulis pegawai. Artinya, selain sebagai penulis, dia memiliki pekerjaan utama entah sebagai pekerja kantor, guru, dosen, politisi atau semacamnya. Penghasilan utama penulis golongan ini berasal dari pekerjaan pokoknya itu. Biasanya, penulis macam ini tidak terlalu mengejar honorarium. Selama tulisan mereka dimuat di media, mereka sudah merasa senang.

Kedua, penulis yang hidup dari menulis. Penulis macam ini betul-betul menggantungkan hidup dari setiap tulisan yang dihasilkannya. Tidak menulis berarti asap dapur tidak mengebul. Menulis adalah pekerjaan utamanya. Penulis golongan ini bekerja secara profesional, tetapi pekerjaannya tidak tercatat di Biro Pusat Statistik.

Nah, pada golongan kedua ini yang banyak ditemui di negeri ini. Begitu banyak penulis yang menggantungkan nasibnya pada royalti dari koran atau penerbit yang nominalnya sedikit sekali. Dan jangan bandingkan dengan gaji PNS bahkan masih kalah dengan orang jualan cilok di pinggir jalan.

Syahdan, saya sendiri bergiat di salah satu komunitas menulis di Yogyakarta. Semua anggotanya menggantungkan hidupnya pada honorarium tulisan di media massa atau penerbit buku. Kami sudah coba untuk seprofesional-profesionalnya, dengan menyajikan karya yang serius dan fokus untuk keabadian karya. Tapi bak habis manis sepah dibuang, kami tidak mendapat perlakuan layak dengan jerih payah dan keringat kuning yang meleleh dari ubun-ubun kami. Persaingan penulis begitu ketat, kami mati-matian untuk bisa menarik perhatian redaktur koran agar memuat tulisan kami. Tulisan dimuat, honorariumnya masih nunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Jika sedang sial, beberapa media mangkir membayar royalti kami dan pihak yang bertanggung jawab tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Inilah yang kami sebut “Komplikasi Penderitaan”.

Permasalahan semakin kompleks ketika kita lihat minat baca masyarakat Indonesia. Berdasarkan studi “Most Litered Nation in The Word” yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, pada Maret 2016 tahun lalu, kita dinyatakan menduduki posisi underdog pada peringkat ke 60 dari 65 soal minat baca.

Nah, dari semua problem tersebut akan tercipta komplikasi penyakit bangsa yang katanya sudah merdeka ini. Apalagi tentang masa depan penulis kita yang tak tahu arah. Nasib penulis memang di bawah level para buruh atau petani yang secara kasat mata telah lama berjarak dengan kemapanan itu. Sistem yang amburadul dibuat pemangku jabatan, tingginya buta huruf, dan rendahnya minat baca menjadi penyebab utama mengapa penulis dengan karyanya terkatung-katung di tengah lautan, di atas kapal tua yang digoyang-goyang ombak besar. Ia hanya menunggu kematiannya.

Padahal dunia kepenulisan kita—terutama dalam kualitas karya—kalau dikatakan stagnan, tidak juga. Dikatakan maju, ternyata tak. Dunia kepenulisan kita memang bisa melangkah tapi geraknya seperti kura-kura atau siput yang lamban sekali. Karena kepenulisan wabil khusus puisi seolah berada pada ruang sunyi yang tentu orang-orang pilihan saja yang bisa memasukinya. Industri buku puisi pun beberapa tahun belakangan tampak lesu dan tak menumbuhkan minat baca publik. Penyair mati bila dihadapkan dengan penjualan buku puisi yang selalu sepi di bawah oplah minuman dan makanan ringan. Penyair lebih memilih mempublikasikan puisi-puisinya melalui media massa dan kemudian membukukan secara indie atau perorangan.

Nasib penulis generasi sekarang lebih menderita dari penulis dahulu. Simaklah apa yang diungkapkan Anindita S Thayf dalam esainya Nasib Pengarang pada Hari Lebaran (Solo Pos, 21/06/2017). “Dalam lanskap kapitalisme dunia ketiga seperti Indonesia, profesi penulis masih terpinggirkan. Pada masa awal kemerdekaan, nasib pengarang jauh lebih baik. Hubungan penulis, penerbit dan redaktur media massa cukup dekat. Saat itu, penulis bisa meminta uang muka atas karyanya yang akan dimuat—sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hari ini. Bila bukunya diterbitkan, seorang penulis juga akan menerima royalti yang dibayar di muka sesuai jumlah buku yang dicetak. Dengan begitu, dia bisa langsung menikmati hasil kerjanya. Sekarang, hubungan penulis dengan media massa maupun penerbit murni hubungan produksi kapitalis”.

Tapi sudahlah!. Pada momentum kemerdekaan ini lebih baik kita berbenah, dan alangkah eloknya kita renungkan kata-kata Pramoedya Ananta Toer (1988) ini, mungkin saja ada segelintir pemangku jabatan negeri ini yang terenyuh. “orang boleh pandai setinggi langit. Tetapi selam ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah”. Semoga renungan kemerdekan ini menjadi titik balik negeri ini untuk menjunjung dunia literasi kembali, terutama kesejahteraan penulis. Salam!!